[에너지단열경제]정두수 기자

지구 온난화로 인한 피해가 커지면서 이산화탄소 등을 발생시키는 화석연료를 대체한다는 의미에서 재생에너지가 부상하고 있다.

하지만 재생에너지는 에너지 생산 자체의 친환경성에는 이견이 없으나 에너지 생산을 위한 설비 생산과 설치로 인한 환경 피해 등을 우려하는 목소리도 높다.

특히 우리나라 실정에는 생산과 비용 면에서 효율이 맞지 않다는 지적도 나오고 있다.

미래 에너지원으로 부상하면서 열풍을 불러일으키고 있는 재생에너지에 대해 분석하는 시리즈를 게재한다.

우리가 피상적으로 알고 있는 재생에너지가 어떤 원리로 에너지(주로 전력)를 생산하고 친환경이라는 장점에도 불구하고 문제는 없는지 실질적인 효과 등을 점검해 본다.

시리즈 1. 태양광발전

우리가 일 년간 필요로 하는 에너지량의 몇배가 태양으로부터 매일 매일 쏟아지고 잇다.

태양은 지구를 움직이는 근원이라 불러도 과하지 않을 정도다.

식물을 자라게 하고 대기의 흐름인 바람을 만들고 물의 순환을 만들어 강을 흐르게 하고 해류를 움직이게 한다.

화석연료인 석탄과 석유도 태양에너지를 축적한 식물과 동물의 화석에서 나온 것인 만큼 태양은 거의 모든 재생에너지원이다고 볼 수 있다.

태양의 직접적인 복사에너지를 이용해 에너지를 만들어내는 재생에너지의 대표적인 것은 태양광 발전과 태양열 발전이다.

태양광발전은 발전기의 도움 없이 태양전지를 이용하여 태양빛을 직접 전기에너지로 변환시키는 발전방식이다.

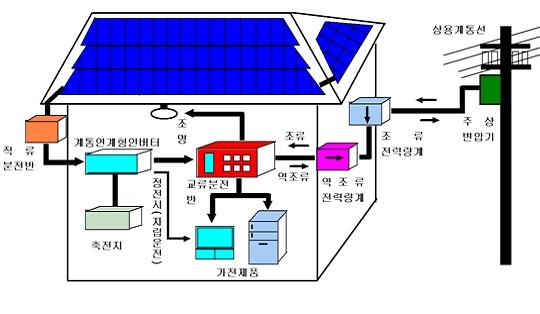

태양광발전은 태양전지와 축전지, 전력변환장치로 구성되어 있다.

태양전지가 전기를 만들어내는 것은 광흡수와 전하분리라는 두 단계를 거쳐 작동되는 원리에 따른 것이다.

<전기생산 원리>

태양빛이 P형 반도체와 N형 반도체를 접합시킨 태양전지에 쪼여지면 태양빛이 가지고 있는 에너지에 의해 태양전지에 정공(hole)과 전자(electron)가 발생한다.

이때 정공은 P형 반도체 쪽으로, 전자는 N형 반도체 쪽으로 모이게 되어 전위차가 발생하면 전류가 흐르게 되는 것이다.

이 것을 광기전효과 또는 광기전현상이라 부른다.

광전효과(photoelectric effect) 또는 광전현상과 거의 비슷하지만 엄밀히 따지면 조금 다르다.

1839년 프랑스 물리학자 알렉상드르 에드몽 베크렐이 발견한 광전효과가 일반적으로 어떠한 물질이 빛을 받아 전자를 방출하는 효과라면, 광기전효과는 광전효과의 결과로 생긴 전자와 정공(hole)이 물질 내부에서 이동하여 전위차를 만드는 것을 일컫는다.

즉 광기전 효과는 광전 효과의 하나의 결과로 생각할 수 있다.

빛에너지를 전기에너지로 바꾸어주는 중추적인 역할를 담당하는 태양 전지는 N형 반도체와 P형 반도체, 그리고 빛의 흡수를 도와주는 반사방지판과 전극으로 이루어져 있다.

N형 반도체는 전자가, P형 반도체는 정공이 전하를 옮기는 주된 역할을 한다.

이 두 반도체를 서로 붙여놓으면 상대적으로 전자가 많은 N형 반도체에서 P형 반도체로 전자가 확산되고 반대로 P형 반도체에서 N형 반도체로 정공이 퍼져나간다.

접합부를 중심으로 N형 반도체 쪽에는 양의 전하를 가진 정공이, P형 반도체 쪽에는 음의 전하를 가진 전자가 몰려있게 된다.

이에 따라 접합부에는 N형 반도체에서 P형 반도체 방향으로 향하는 내부 전기장이 생성된다.

전하의 확산이 충분히 이루어지면 전기장의 세기도 강해지고 어느 순간에는 한 쪽 방향으로 확산되려는 힘과 전기장에 의해 반대쪽 방향으로 이동하려는 힘이 같아져서 더 이상 전자나 정공이 이동하지 않는 상태에 이른다.

이렇게 전기장이 생기는 영역을 결핍 영역(space charge region)이라고 부른다.

반도체의 밴드 갭보다 더 큰 에너지를 가진 빛이 태양 전지에 들어오면 태양 전지 내부에 존재하는 전자를 더 높은 에너지의 상태로 들뜨게 만들고 전자가 있던 자리에 정공이 만들어지면서, 전자-정공쌍(electron-hole pair)이 생성된다.

이 때 N형 반도체와 P형 반도체의 접합으로 인해 발생한 내부 전기장의 영향을 받아서, 들뜬 전자는 N형 반도체 쪽으로 움직이고, 정공은 P형 반도체 쪽으로 움직이게 된다.

각각 음전하와 양전하를 가진 전자와 정공이 서로 반대방향으로 이동하게 되므로 태양 전지 내부에 정공의 이동방향을 따라 전류가 흐르게 된다.

이 태양 전지에 외부회로를 연결하게 되면 이 회로를 따라서 전류가 흐르고, 이것이 태양광 발전의 기본적인 원리이다.

현재 광기전 효과를 이용해 만드는 태양전지의 종류에는 크게 실리콘 태양전지와 비실리콘 태양전지로 나눈다.

실리콘 태양전지는 에너지의 일부가 새어나가 효율이 좋지 않을 수 있으나 제조공정기술이 매우 발전되어있어 가장 많이 쓰여지고 있다.

이렇게 전기에너지를 만들어내는 태양전지를 여러개 연결해서 만든 태양전지판(모듈)을 다시 여러개 연결하면 어느 정도 사용이 가능한 양의 전기가 생산된다.

이 전기는 직류이기 때문에 교류로 바꾸어주는 전력변환장치인 인버터를 통과시키면 우리가 사용하는 조명이나 가전기기용 전기를 얻게 된다.

<태양광 발전의 장점>

태양광발전기는 고장이 거의 없고 수명이 이십년 이상이고, 이동이 아주 간편한 발전방식이기 때문에 편리하다는 평가를 받고 있다.

태양광발전은 인공위성의 전력공급용으로 본격적으로 시작되었다.

비용이 높았기 때문에 20세기 말까지는 전력망이 들어가기 어려운 곳에서 이루어졌지만, 그후 기술개발과 대규모 생산으로 가격이 낮아지고 각국의 지원정책에 따라 규모가 큰 발전시설도 건설되기 시작했다.

특히 고갈되지 않고 온실가스도 내뿜지 않는 재생가능 에너지라는 점에서 인기를 끌고 있다.

태양광 발전시설은 화력이나 원자력의 대안으로 여겨지고 있다.

아주 작은 규모로도 널리 사용되고 있지만, 본격적인 발전소로도 자리를 잡아가고 있다.

독일에서는 전체 전력의 약 2%가 태양광발전에 의해 공급되고 있다.

2050년에는 10% 이상에 달할 것으로 전망되고 있다.

우리나라에서도 태양광발전은 빠르게 늘어나고 있으며 ㎡당 10w의 전기 생산이 가능해 면적당 에너지 생산 효율이 풍력발전의 4배, 바이오매스의 20배 이상인 만큼 재생에너지 가운데 높은 효율성을 보여주고 있다.

태양에너지가 100~250w/㎡인 것을 감안하면 아직 10~20%의 효율밖에 안되지만 최근에는 40% 이상의 효율을 나타낼 수 있는 기술이 개발됐다고 발표된 바도 있어 효율은 지속적으로 오를 것으로 보인다.

<태양광 발전의 단점>

가. 날씨에 따른 발전량 차이 커

태양광 발전은 날씨에 따른 생산량의 차이가 크다.

따라서 태양광 단일 발전을 생각하면 절대 성공하지 못한다.

태양광의 방향이 계속 바뀌고, 흐린 날, 비오는 날 등 날씨에 따라서 가동이 불가능하다.

일사량의 강도에 따라 균일하지 않은 전류가 발생한다.

새벽이나 저녁 시간대에도 빛이 들어오기는 하지만 전력 발전량이 많지 않다.

태양광 발전은 전력생산 피크가 극단적이라 안정적인 전력 공급은 어렵다.

태양광은 발전량이 균일하지 않으므로 기존 화력발전 등에서 기저전력을 보충해야한다.

따라서 전력이 모자랄 때와 남아돌 때의 간극이 현격해 태양광 단일로는 효율이 떨어진다는 것이다.

여기에 태양광 발전의 비중이 20%는 되어야 날씨의 변화가 전력 수급 계획에 의미있는 부하를 가할 수 있다는 조사결과도 있다.

독일에서 태양광의 대규모 도입이 어느 정도 성공한 것은 다른 나라와 육로로 연결되어 있어 태양광을 보충할 수 있는 기저전력을 사올 수 있기 때문이다.

낮 시간대에는 이웃 국가로 전기를 수출하고 새벽 시간대에는 전기 수입을 하는 구조가 뒷받침 됐다.

이웃 국가와 연결된 송전로가 없는 한국은 독일과 같이 태양광 발전이 중단되는 시기에 부족한 전력분을 충당할 방법이 마땅히 않다.

즉, 태양광은 어디까지나 보조적인 발전 방식이지 전력 믹스에서 주요 역할을 담당하기는 힘들다는 평가다.

날씨와 기상에 따라 극심하게 변하는 전력 생산은 전력 수급 계획을 까다롭게 하는 만큼 주력 발전방식이 되기 힘든 것이다.

친환경 발전의 확대를 위해서는 태양광 뿐 아니라 ESS와 복합발전 형태까지 고려한 정책이 뒷받침되어야 한다.

나. 온도에 따른 효율성 문제

온도에 따른 효율성 문제도 있다.

2017년 기준 태양광 패널은 25도가 효율성이 가장 좋고 그 이상에선 효율성이 감소한다,

태양광에 대한 큰 오해 중 하나가 날씨가 더운 여름에 태양광 발전이 잘된다는 것인데 실제로는 그렇지 않다.

보통 3~6월, 9~11월이 태양광 발전 효율이 가장 높은 시기인데, 이유는 인버터가 효율적으로 작동하는 온도인 25도 근처의 기온을 보이기 때문이다.

30도를 넘는 한여름에는 아무리 일조시간이 길어도 인버터 효율이 떨어지기 때문에 발전량은 더 적다.

게다가 기후 특성상 한국의 여름은 우천이나 태풍이 잦아 태양광의 효율이 낮을 수 밖에 없다.

일사량은 많지만 기온이 섭씨 50~60도를 넘나드는 사막 지역에서는 모래먼지 등에 의한 오염과 합쳐져 효율성이 떨어진다.

사막이나 고온 지역에서는 태양열 발전이 주류다.

다. 비용 효율성 문제

2014년 당시 보조금 없이 신재생에너지 발전과 기존 화력발전의 비용이 같아지는 시점을 의미하는 그리드 패리티를 달성한 곳은 하와이, 독일, 호주, 일본, 이탈리아, 스페인, 그리스, 태국, 남아공, 터키, 이스라엘이고, 한국이 그리드 패리티를 달성하는 시기는 2019년으로 추정되었다.

하지만 지금까지도 그리드 패리티는 도달하지 않고 있다.

한편 정부 보조금의 영향으로 우리나라에서는 사람들이 미래 연금이라고 생각하고 수억씩을 대출받아서 태양광 설비를 짓는 사례가 2010년대부터 생겨나고 있다.

2016년 기준 한국에서 태양광 발전의 발전 단가가 200.83원/1kWh 내외로 형성되는데 지원금인 RPS를 제외한 단가는 76.81원/1kWh로 형성되고 있다.

태양광 발전단가가 증가할 가능성도 높다.

태양광 발전에 적합한 지역 중 땅값이 낮은 곳은 이미 패널이 가득차 향후에 들어설 설비들은 상대적으로 높은 지가를 부담해야 한다는 지적이 나오고 있기 때문이다.

라. 중금속 및 산림파괴 문제

태양광은 친환경 발전이 아니라는 반론도 있다.

링크 제조과정에서 유독물질이 나오며 태양전지를 만드는 데 소비되는 에너지는 태양전지가 10년간 생산하는 에너지와 맞먹는 양이라고 주장하는 경우도 있다.

CdTe 태양전지를 제조하는데 Cd, 즉 카드뮴을 이용하는 것도 문제다.

이 외에도 각종 태양전지 제작에 들어가는 공정마다 유해물질이 배출되기도 한다.

현재 주로 사용되고 있는 실리콘 기반 전지는 셀 재료로 중금속이 사용되지는 않으나 단자나 전선을 연결하는 땜납이 문제이다.

만약 중금속이나 독성물질을 안 쓴다면 효율이 비교적 낮은 실리콘 기반 태양전지만 사용해야 하는데 낮은 내구도나 심각한 양산 난이도 등 걸림돌이 많다.

태양광 시설은 반드시 수명이 다한 태양광 패널의 교체비용이 발생하는데 패널은 카드뮴, 납 등의 중금속들이 포함되어 있어 처리비용이 높아질 수밖에 없다.

특히 중국에서는 대규모의 태양광 패널이 생산 및 사용되지만 재처리하는 기술 및 비용부담이 커 환경오염 우려가 점점 커지는 중이다.

다행히 우리나라에 들어오는 태양광 패널에는 법으로 금지해 크롬과 카드뮴이 포함되어 있지 않고, 납 농도는 0.064~0.541mg/L로 폐기물 관리법에서 정한 3mg/L보다 훨씬 낮은 수준이다.

산림파괴에 대한 비판도 있다.

친환경 발전을 명분으로 보조금을 지원 받아 발전소용 태양광 시설들을 국토 곳곳에 설치해 밭은 물론 산에도 설치하기 때문이다.

2016~2018년 동안 축구장 6000개 규모의 산림이 훼손되었다.

땅에 태양광 패널을 고정시키기 위해 산을 깊게 판 뒤 콘크리트를 넣는 것도 문제다.

또 태양광 패널 설치로 인해 민둥산으로 전락해버린 산지는 산사태 속출의 원인이 되고 있다.

친환경으로 미화된 태양광 발전이 환경파괴를 일으키고 있다는 지적이 나오고 있는 이유다.

여기에 농촌 등에서 싼값에 토지를 사들여 태양광 발전을 하는 사람들이 증가함에 따라 일부 주민들은 미관상 좋지 않다며 반대하는 목소리를 내기도 한다.

이로 인해 주민들끼리의 분쟁도 일어나고 있다.

[저작권자ⓒ 케이아이이뉴스-(구)에너지단열경제. 무단전재-재배포 금지]